[新しいコレクション] 奥の細道 曽良 俳句 966955-奥の��道 曽良 俳句

奥の細道むすびの地 日本イベント企画

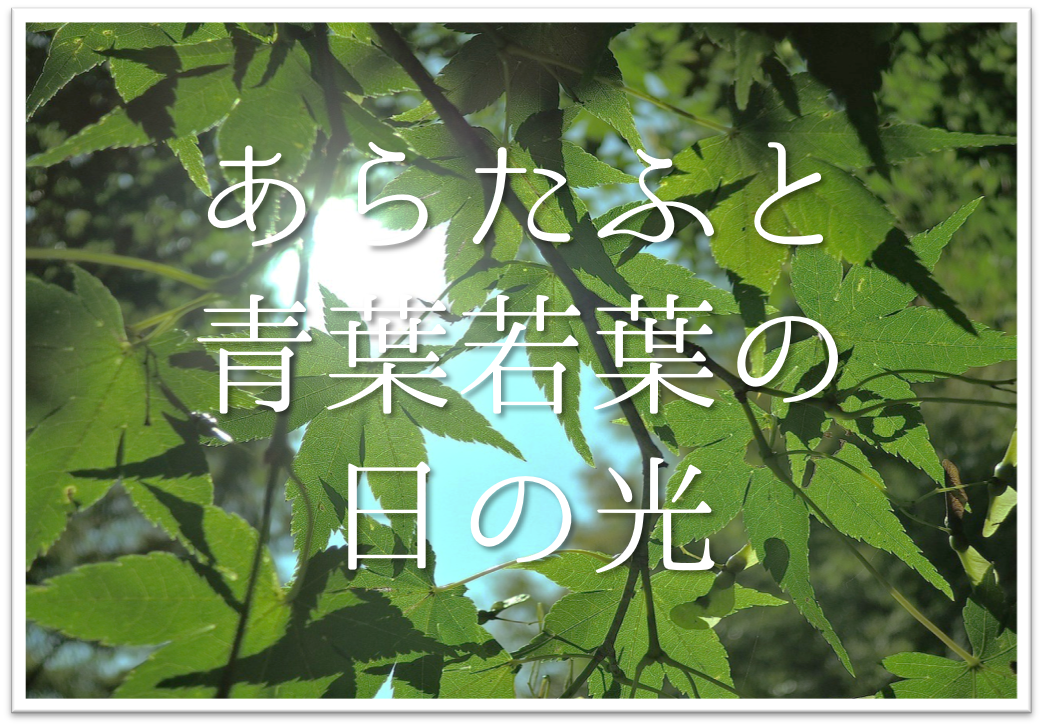

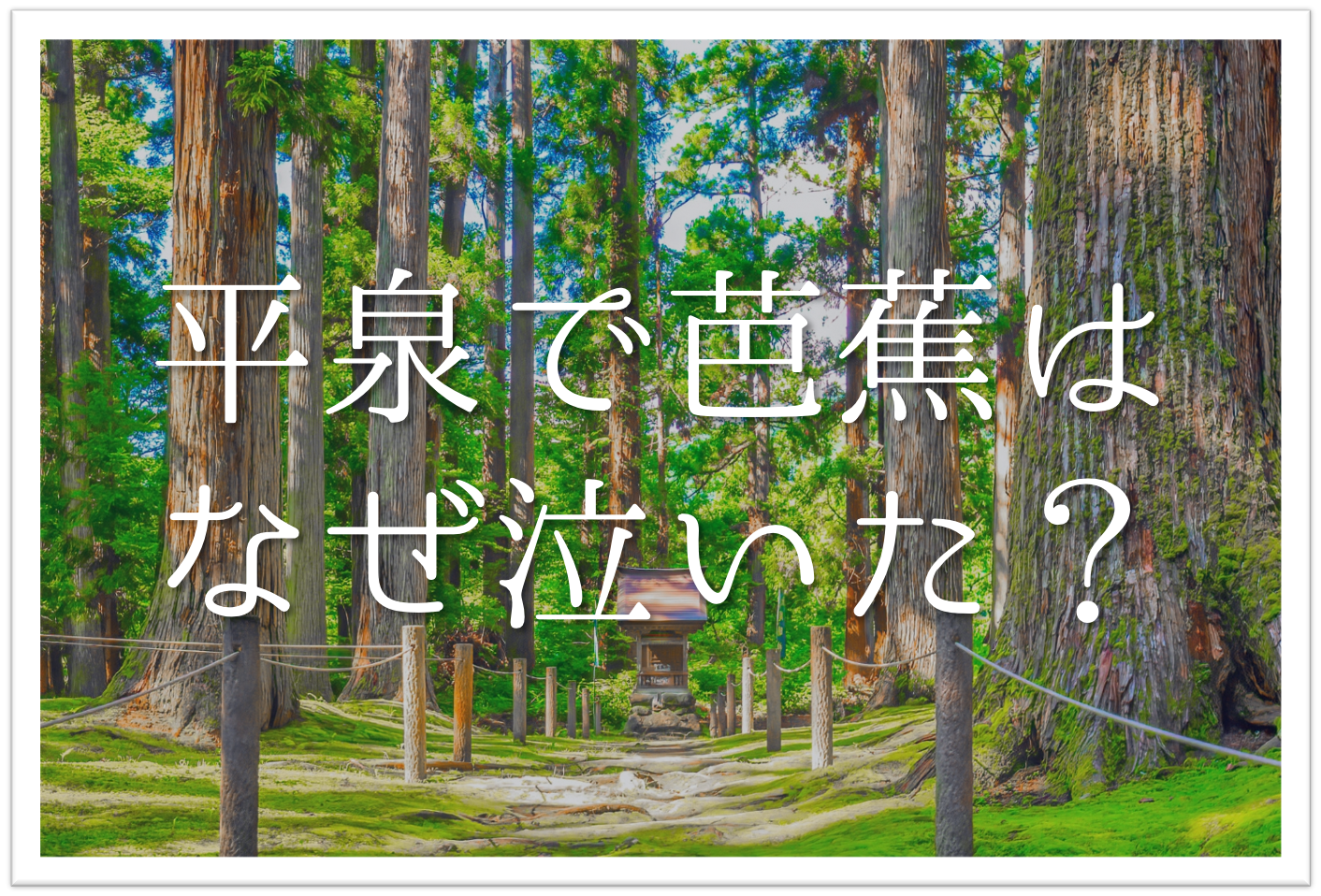

人間のはかなさを詠んだ、松尾芭蕉の有名な俳句その2 「 夏草や 兵どもが 夢の跡 」 (意味: 夏草だけが生い茂っている。 ここはかつて奥州藤原氏が栄華を誇った場所だ ) 16年3月、芭蕉は旅に出ます。 この旅はのちに『おくのほそ道』としてまとめ 奥の細道 松尾芭蕉 石巻 たが、道に迷ってしまい、思いがけず石巻の港に出た、と書かれています。ところが、曽良の日記を見ると実際には道に迷ってはいなかったことがわかります。

奥の細道 曽良 俳句

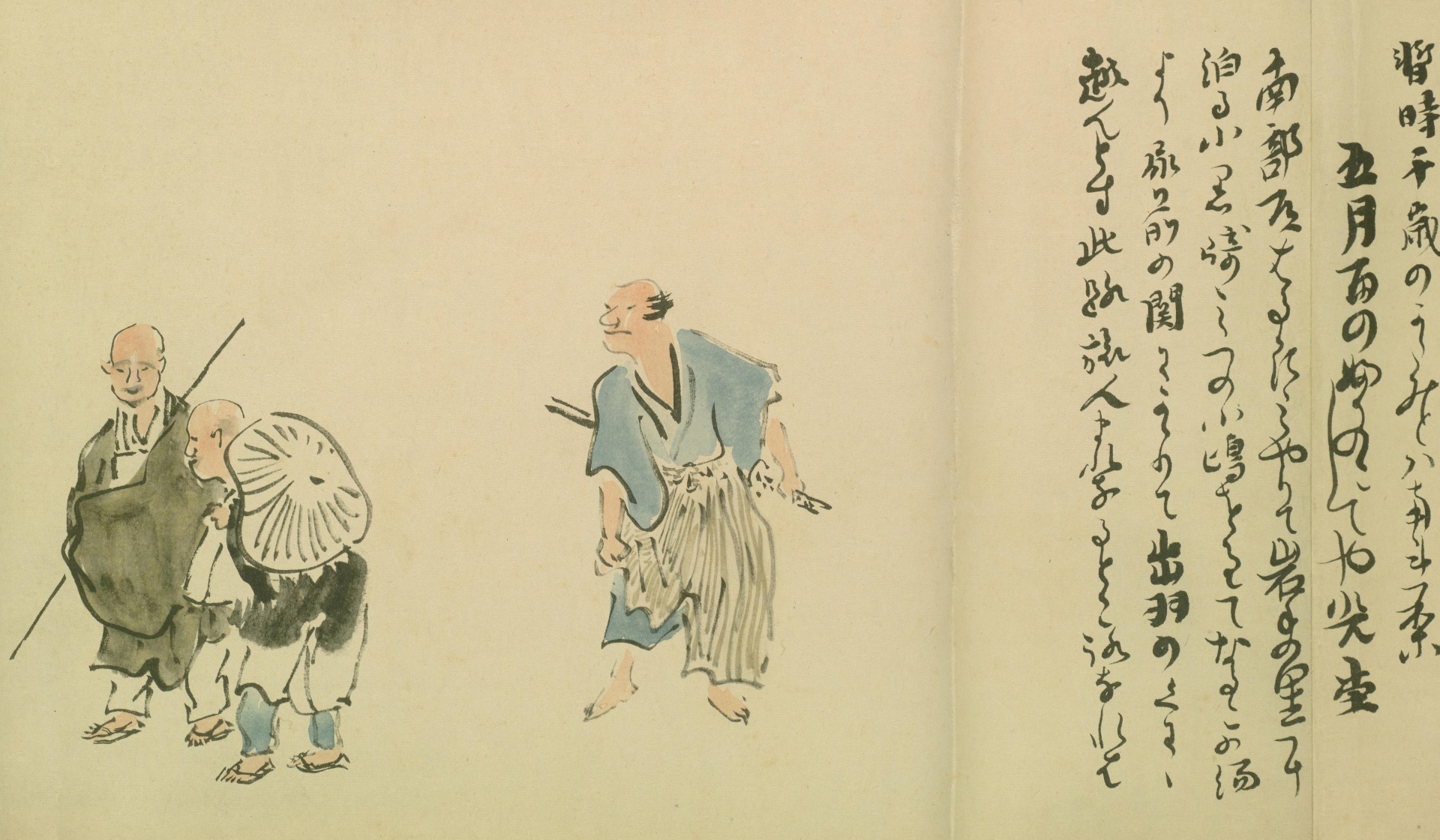

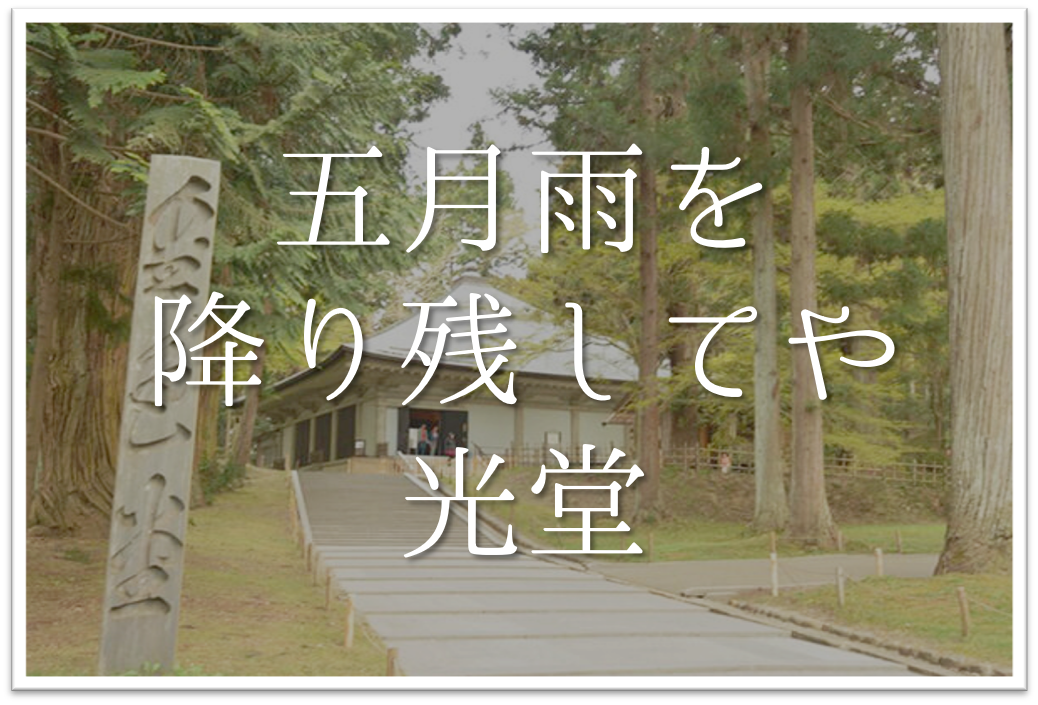

奥の細道 曽良 俳句- かの画図(がと)にまかせてたどり行(ゆけ)ば、おくの細道(ほそみち)の山際(やまぎわ)に十符(とふ)の菅(すげ)あり。 の琵琶(びわ)をならして奥(おく)じょうるりといふものをかたる。 て たふれ伏(ふす)と も萩(はぎ)の原 曽良曾良の代表作 かさねとは八重撫子の名なるべし (『奥の細道』) 卯の花をかざしに関の晴着かな (『奥の細道』) 松島や鶴に身を借れほととぎす (『奥の細道』) 卯の花に兼房見ゆる白髪かな (『奥の細道』) 蚕飼する人は古代の姿かな (『奥の細道』)

おくのほそ道の風景地スマホ俳句ラリー 大垣 西美濃観光ポータル 水都旅 すいとりっぷ

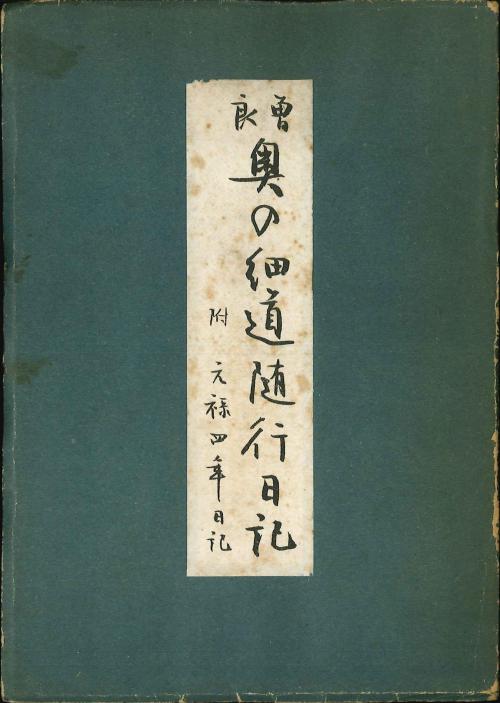

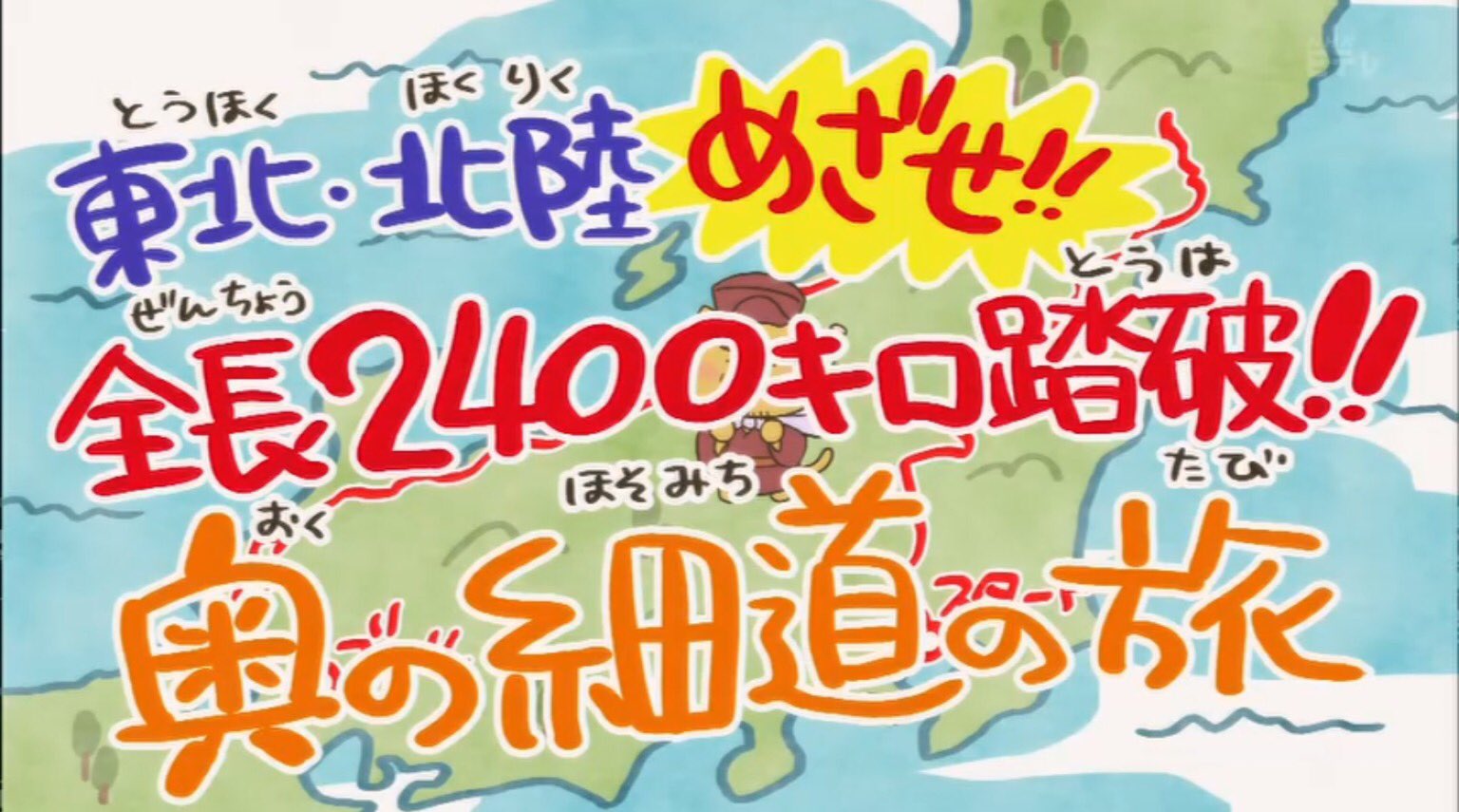

日本人ならだれもが1度は聞いたことのある「奥の細道」。日本を代表する文学作品のひとつですが、この作品にはいくつか謎があります。今回は、「奥の細道」についてくわしく解説しながらその謎を紐解きます。 「奥の細道」とは? そのルートは? 江戸時代中期の俳諧師・松尾芭蕉(まつ 約2,400キロの「奥の細道」の旅を結びました。 展示品の目玉は、曽良の菩提寺である諏訪市の正願寺に保管され、 旅中で使ったと伝わる道具で日記や俳句を書くための硯箱と文台、 これら2品が収まる大きさの背負い籠が、 歩を進める師弟が描かれた絵の下「曾良」の「曾」は「曽」の旧字体であり、一般に「曽良」と表記されることも多い。なお、一般に名字の「河合」を省略されることも多々ある。 松尾芭蕉の『奥の細道』における奥州・北陸の旅に同行した弟子。蕉門十哲の一人とされる 。 経歴

里をむかひに桑の細道 川水 うしの子に心慰む夕間暮 一栄 水雲重しふところの吟 翁 立石の道にて まゆはきを俤にして紅ノ花 翁 立石寺 山寺や石にしみつく蝉の声 翁 新 庄 御尋に我宿せばし破れ蚊や 風流 慶安2年(1649年)~宝永7年5月22日(1710年6月18日) おくの細道に随行した曾良は、今日では最も有名な芭蕉の弟子。ただ、蕉門十哲に含まれるかといえば微妙なところで、多くは外される傾向にある。 この寡黙な男の人 続きを読む 河合曽良85円 記念切手 CM付き ' 奥の細道 2集 60円 ホトトギスと俳句(野を横に 馬牽むけよ ほととぎす) 2種連刷 アンティーク、コレクション 切手、はがき 日本 特殊切手、記念切手 文化、歴史 記念切手 数量限定セール CM付き ' 奥の細道 2集 60円 ほととぎす 2種

奥の細道 曽良 俳句のギャラリー

各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます

|  | |

|  |  |

|  | |

「奥の細道 曽良 俳句」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

| ||

「奥の細道 曽良 俳句」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

| ||

|  | |

「奥の細道 曽良 俳句」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

「奥の細道 曽良 俳句」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  |  |

「奥の細道 曽良 俳句」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

| ||

|  | |

| ||

「奥の細道 曽良 俳句」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  |  |

「奥の細道 曽良 俳句」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  | |

|  |  |

「奥の細道 曽良 俳句」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

| ||

「奥の細道 曽良 俳句」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|  |  |

|  |  |

「奥の細道 曽良 俳句」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  | |

|  |  |

|  | |

「奥の細道 曽良 俳句」の画像ギャラリー、詳細は各画像をクリックしてください。

|  |  |

|

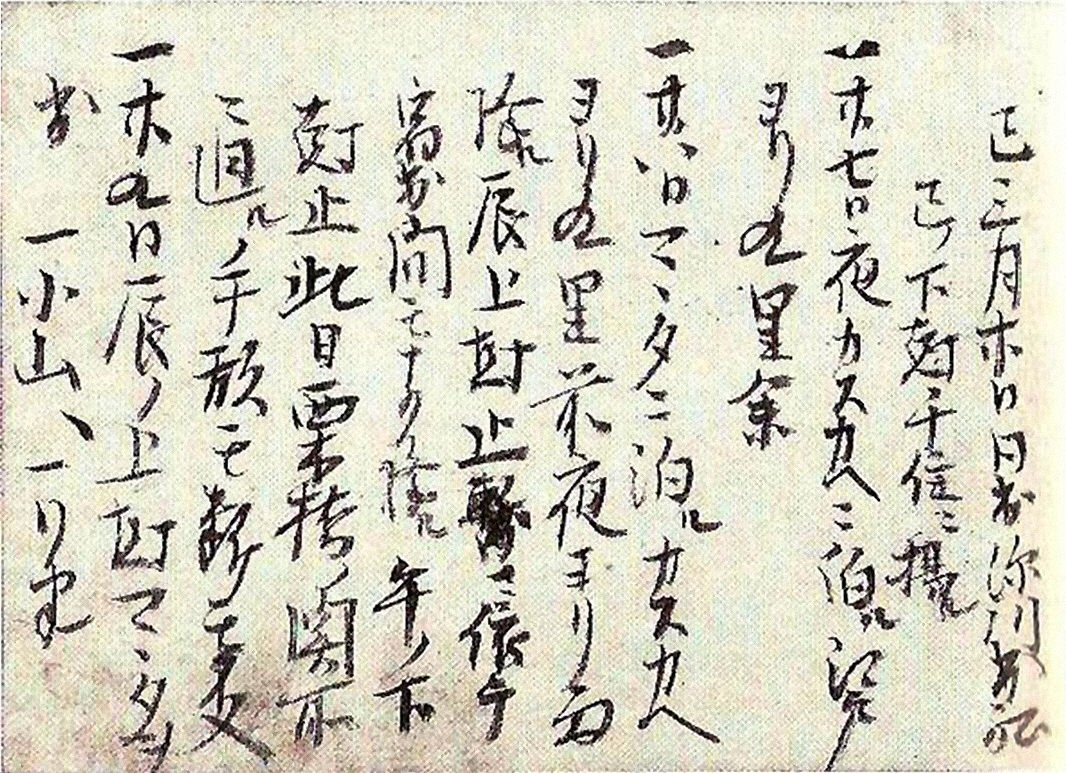

奥の細道がまとめられた当時の時代背景 江戸時代はじめ、俳句の価値は和歌に比べて劣っていました。 芭蕉は、俳句を和歌と同じくらいの価値までに高め、 蕉風という呼ばれる芭蕉一門の句風(句のおもむき)として確立させていきました。 「さび」を重んじた蕉風の第一人者として、2 0 0 6 1 1 2 7 ~ 2 9 更新 『奥の細道 』芭蕉自筆本文 萩原 義雄 h t t p / / w w w e s e y a m a n a s h i a c j p / ~ i t o y o / b a s h o / o k u n o h o s o m i c h i / o k u i n d e x h t m を参照して、再度校

Incoming Term: 奥の細道 曽良 俳句,

コメント

コメントを投稿